はじめに

「子育て世帯=市場の縮小」といった見方はもはや過去のものである。少子化が進む日本にあって、子育て関連市場は依然として魅力的な規模と成長余地を持っている。共働き世帯の増加、6ポケット構造、そしてECやSNSの浸透により、子育て層の消費行動は大きく変化している。本稿では、子育てマーケティングの本質的な構造と、押さえるべき3つの視点、最新トレンドおよび成功事例を基に、いかにして育児市場にアプローチすべきかを解説する。

子育て関連市場の魅力と特徴

少子化でも子育て市場は成長

少子化が続く日本においても、子育て関連市場の規模は微増を続けている。矢野経済研究所の調査によれば、2022年のベビー関連ビジネス市場は4兆3,537億円(前年比0.5%増)と報告されている。なぜ少子化でも市場が成長するのか? それは、子ども一人にかける金額が年々増えているためである。共働き世帯の増加、祖父母による支援(いわゆる6ポケット)も影響し、可処分所得の一部を重点的に育児関連に振り向ける傾向が市場を支えていると考えられる。

加えて、子育て層は大きなライフステージの変化を迎える時期であり、以下のような「新しい消費行動」が生まれやすいことも見逃せない。

• 出産を機に育児商材の新たな購入が発生する

• 住宅や車、保険などの大型商材を検討する世帯が多い

• 産休による世帯収入の減少や家族の増加によって、ママパパ自身の消費性向が変化

これらの要素が揃う子育て世帯は、ライフステージ上で最も多くの消費選択を行うターゲットと言えるだろう。

注目すべき育児商材市場の特徴

育児商材市場には他市場とは違う大きな特徴がある。それは「ファーストバイヤー」が多く、ブランド認知がそもそもない消費者が多いことである。そのため参入障壁が低く、新規参入企業や低シェアプレーヤーでも大きくシェアを伸ばせる可能性がある。

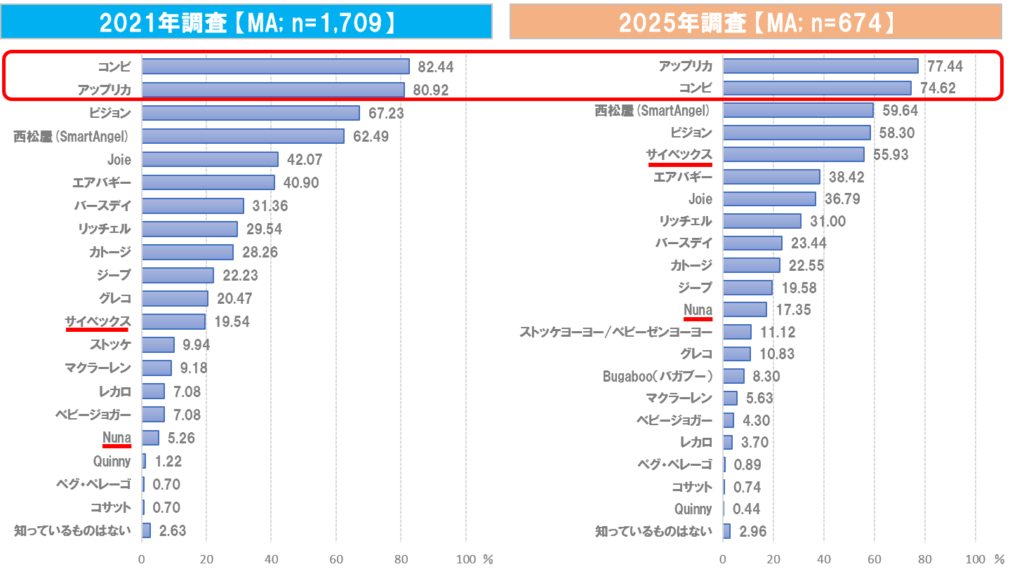

実際の事例として、ドイツ発のベビーカーブランド「サイベックス」が挙げられる。サイベックスは2020年に日本国内に旗艦店をオープンし、高いデザイン性と機能性がSNSで話題になったブランドであり、以前から認知度が高いブランドだったわけではない。しかし2021年と2025年のコズレ調査(ベビーカー購入動向に関する市場調査【2021年・2025年定点比較】)によれば、その認知度は2021年の19.54%が2025年には55.93%へと大幅に上昇。今やアップリカ・コンビに次ぐ第3のブランドとして地位を確立している。

ベビーカーメーカー・ブランド認知の変化

出典:ベビーカー購入動向に関する市場調査【2021年・2025年定点比較】

このように育児商材市場は、優れた商品コンセプトやブランド戦略次第で新規ブランドが短期間で台頭する余地があるのである。

子育て世帯へのマーケティングにおける「普遍的な3つのポイント」

子育て世帯に向けたマーケティング戦略を立てる際には、特に次の3つのポイントを意識することが重要である。

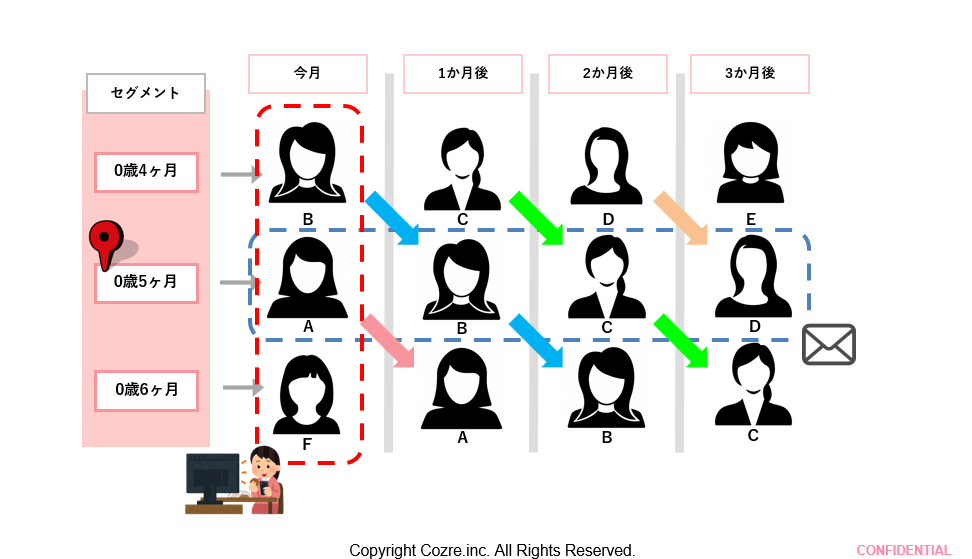

ポイント1. 日・月・年齢別のセグメンテーション

妊娠期のママの変化や子どもの成長は月単位でも目まぐるしく、必要とする商品・サービスが刻々と変化する。例えば、メーカーや小売店が出している「出産準備リスト」では、妊娠初期にはサプリメント、妊娠中期には「マタニティウェア」「妊婦帯」などの購入をすすめている。さらに産後に向けてはベビーカーやベビーベッドなどの基本アイテムの準備も必要となるのである。

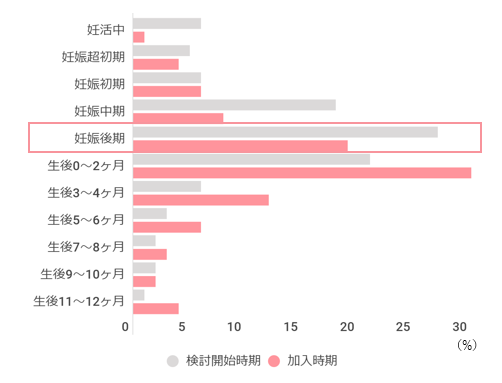

そこで、多数のアイテム購入を行うママパパが、自社の取り扱う商材を「いつ購入検討し、いつ購入するのかを把握すること」がまず重要となる。以下は学資保険の加入検討時期、加入時期である。検討は妊娠中期~生後2か月、加入は妊娠後期~生後2か月にピークを迎えている。「育児用品」と一口に言っても、子どものいる家庭すべてがターゲットではなく、この限られた検討期間に合致する親を精緻にターゲティングすることが必要となる。

学資保険の検討開始時期・加入時期

出典:コズレ 子育てマーケティング研究所(2018年1月調査、

分析対象:「生後1歳以上の子」をもつママ738名)

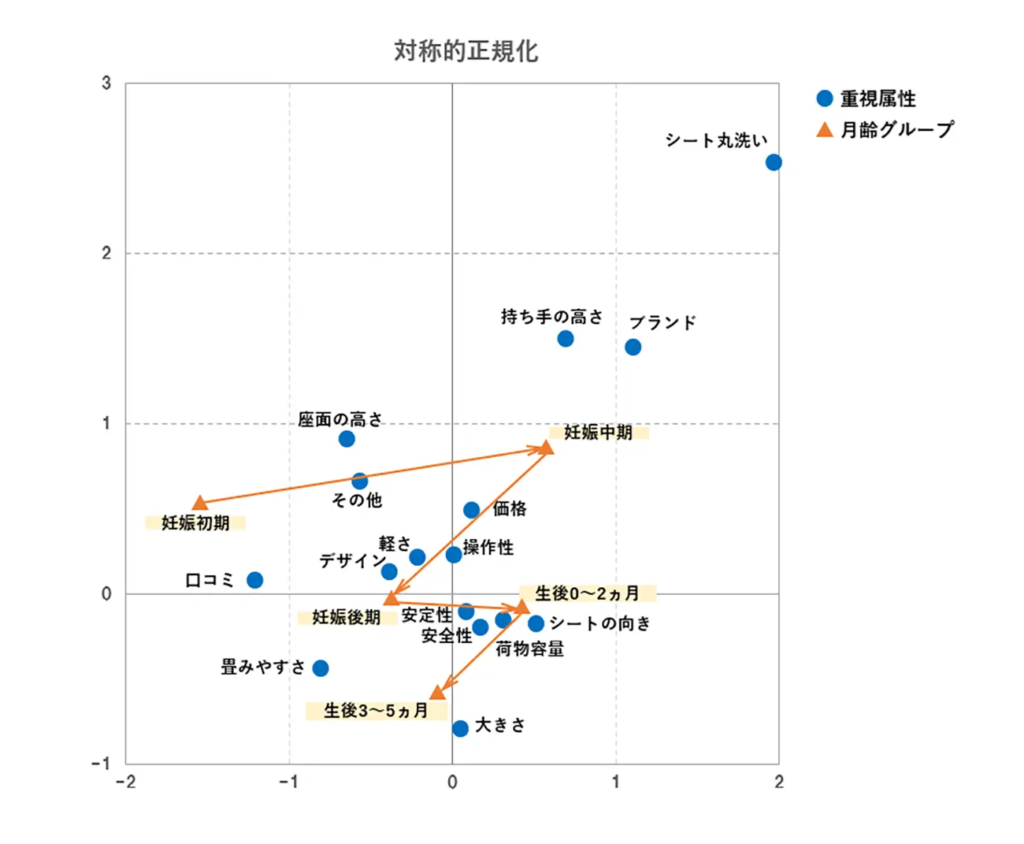

検討・購入時期を踏まえ、次に重要なのが「月齢によって異なる情報ニーズにどう対応するか」である。以下はベビーカー購入時の重視属性を月齢グループとの関連で分析したコレポンレス分析であるが、この図を見ると、購入時の子どもの月齢によって重視する属性が異なることがわかる。

ベビーカー購入時の重視属性

出典:コズレ 子育てマーケティング研究所(2018年1月調査、

分析対象:ベビーカー購入経験のある「妊娠初期~生後5ヵ月の子」をもつママ738名)

この分析によれば、妊娠初期は「口コミ」を重視する傾向、妊娠中期は「ブランド」重視、妊娠後期は「デザイン」と共に「軽さ」「操作性」を重視する傾向がある。一方で、出産後の生後0~2か月では「安全性」や「荷物の入る量」「シートの向き」など具体的な商品属性を重視する傾向が見てとれるのである。

このように子育て世帯をターゲットとするマーケティングにおいては、自社の取り扱う商材を妊婦/子どもの親がどの時期に検討し、どの時期に購入するのか。そして、その時期次第でどのようなメッセージを伝えるべきなのか、を検討する必要がある。つまり、日・月・年齢別のセグメンテーションが非常に重要であり、基本となる。

ポイント2. 購買対象層が短期間で入れ替わる

ベビー用品市場は、ターゲットとなる消費者層がわずかな期間で市場を離脱し、新たなユーザーが次々と登場する。その期間は、商材によって異なるが、短ければ数週間。長くても数年間である。

例えばベビーフードメーカーにとっては離乳食期の赤ちゃんを持つ家庭が主要顧客だが、離乳が終わればその家庭は市場を去り、代わりに新生児が生まれた新規家庭が入ってくる。離乳食の期間は、生後5~6ヶ月頃から1歳~1歳半頃までの1年程度である。このような循環が早いサイクルで続くため、恒常的に新規層への認知を獲得することが欠かせない。そのため、新たに離乳食を始める生後5~6ヶ月頃の家庭に接点を持つことができるチャネルが重要になるのである。

ポイント3. 購入者と使用者が異なる

育児用品は子どもが使用者であるが、購入決定者は親、あるいは祖父母であるという特殊な構造になっている。某メーカーの紙おむつの事例を見てみると、当初使用者である赤ちゃんの快適さを考え「高い吸収性」を訴求したが売り上げは伸びず、のちに購入者であるママ・パパの目線で紙おむつで眠りが深くなり「夜泣きが減る」点を訴求したところ、売り上げ増加につながったという事例がある。

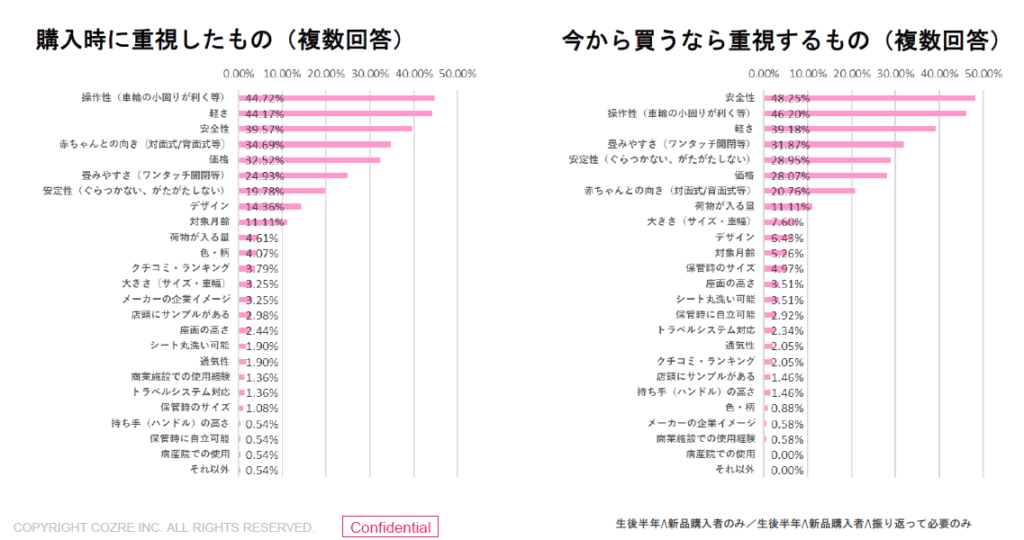

このように育児用品の製品訴求では「使用者の快適性」と「購入者の納得感」の両軸を押さえることが重要となる。「購入者の納得感」については、ベビーカーに関するコズレ調査(2024年調査「A型ベビーカー」市場調査)を見てみたい。本調査ではベビーカーの選択基準について、利用前と利用後で「安全性」や「畳みやすさ」といった項目の重視度が増す傾向があり、実利用に即した情報提供がユーザーの支持を得やすいことが確認できる。

A型ベビーカーの商品選択基準①

出典:「A型ベビーカー」市場調査(入手方法・購入前後比較等)

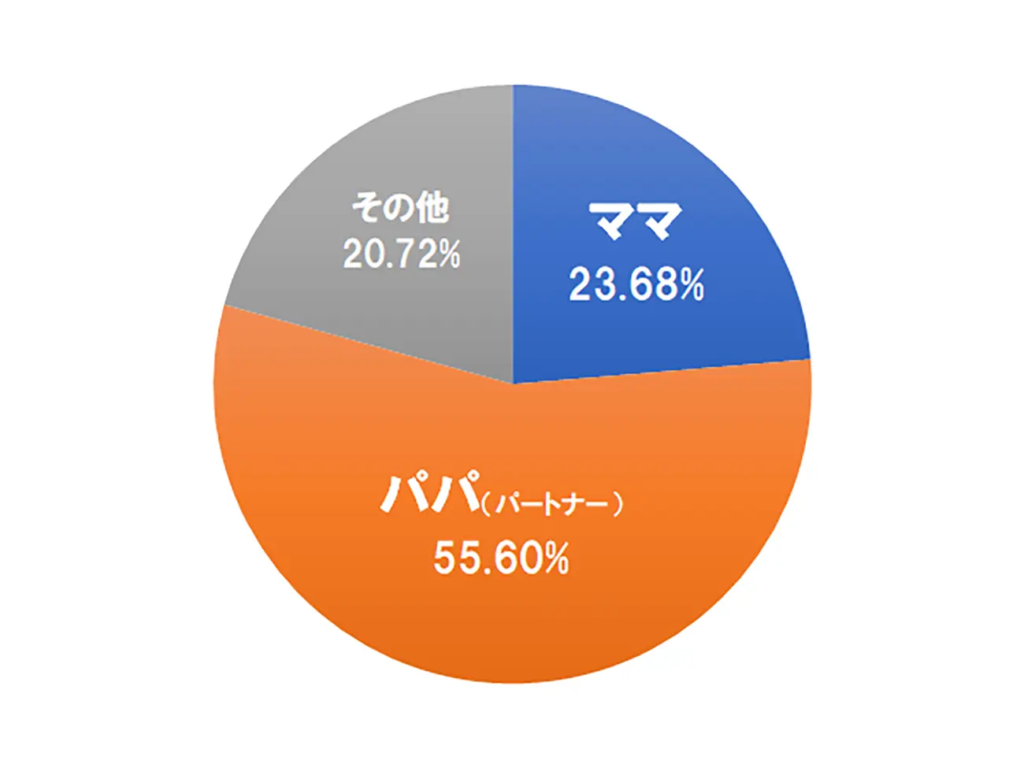

ちなみに「購入者」が具体的に誰かは商材によって異なることも抑えておくべきである。育児用品の多くはママに決定権があるが、コズレ調査(2020年9月調査、分析対象:「子どもがおり、かつエアコン購入経験があるママ」4,011名)によればエアコンの購入決定主導権はママが2割に対し、パパが6割弱を占めている。したがって、今後パパの意識・価値観の変化も注視していく必要がある。

エアコン購入時、誰の主導で商品を決定したか

出典:コズレ 子育てマーケティング研究所(2020年9月調査、

分析対象:「子どもがおり、かつエアコン購入経験があるママ」4,011名)

求められる「トレンドの変化」への対応

前述の3つのポイントは、普遍的なポイントであり、これらを踏まえてマーケティング施策を立てることは、子育て市場で戦う上での前提条件である。これらに加えて求められるのが、「トレンドの変化」への対応である。

今はまさに育児市場が構造的な過渡期にあるといえる。デジタルシフト、共働き世帯の増加、祖父母の育児参加など環境が急激に変わる中で、既存プレイヤーにとっても、新規参入者にとってもビジネスチャンスが広がっている。このような変化を前向きに捉え、ニーズの変化に敏感に対応することが、今後の子育て市場でのマーケティングの成否を左右するカギとなる。

以下、トレンドの変化の代表的な例を紹介する。

変化1.子ども一人当たり支出額の増加

現在は少子化の影響で家庭内の子ども数が減る一方、子ども一人当たりにかける支出額は増加傾向にある。後述するが、共働きが進展していること、また、両親の祖父母からの支援があること、によって、いわゆる6ポケット現象が生じている。その結果、例えば、紙おむつや粉ミルクなどの必需品では品質志向が強く、多少高価でも信頼できるブランドを選ぶ親が増えている。このことから育児用品に対しては、高価格帯でも納得できる機能や安全性を求める傾向が強いと考えられる。

変化2.共働き家庭の拡大とアウトソーシング需要の増加

共働き世帯の継続的な増加は、育児関連市場に大きな構造変化をもたらしている。独立行政法人労働政策研究・研修機構「図12 専業主婦世帯と共働き世帯」によると、2024年時点における共働き世帯数は約1,330万世帯にのぼり、専業主婦世帯(約508万世帯)を大きく上回っている。この傾向は長期的に続いており、時短や効率を重視した商品やサービスの需要が高まっている。例えば調理済みの離乳食セットや、すぐ届くネット通販、ワンオペ育児をサポートする家電などが好評である。企業側も、この忙しい共働き層のニーズに応える利便性に注目した提案をしていくことが重要である。

変化3.情報収集チャネルの多様化

育児用品を購入する際、現在の子育て世帯が重視するのは口コミアプリやSNS、専門サイトなどネットを経由した情報収集である。

株式会社明治・ボーネルンド「子育てに関する情報収集についての意識調査」では、子育てで最も利用頻度の高い情報源は「ネット検索」、次いで「SNS」となっており、オンラインでの情報収集が主流であることが示されている。また、ママ向けコミュニティやレビューサイトのほか、インフルエンサーによる拡散で話題になったベビーグッズがヒット商品になるケースも増えており、企業はインフルエンサーマーケティングを含めたデジタルマーケティングに一層力を入れる必要が生じている。

変化4.購買チャネルの変化

子育て層が利用する購買チャネルの変化も注視すべきポイントである。時間がないママパパにとってメリットの多いEC利用が進む一方で、リアル店舗も活用され、ショールーミングとしての機能も維持している。

2021年と2025年に行なったコズレ調査(「抱っこひも市場動向|購買行動と消費者ニーズの変化【2021年・2025年 定点調査】」)では「抱っこひも購入時期に参考にした情報源」について、2025年調査では「SNS上の口コミ」が最も多いことは変わりないものの、「店頭(店員やPOP広告等)」の重要性が36.36%と2021年調査から10.79ポイント上昇している。このことからも、実物確認とネット購入を使い分ける消費行動が一般化していることがわかる。

抱っこひも購入時期に参考にした情報源

出典:コズレ抱っこひも市場動向|購買行動と消費者ニーズの変化【2021年・2025年 定点調査】

変化5.中古・レンタル需要の増加

成長に伴って使用が終了する育児用品が多いことから、フリマアプリやレンタルサービスの活用も増加している。コロナ禍を経てその傾向が強まり、子どもの年齢が低い子育て世帯を中心にフリマアプリ利用率が顕著になっている。また、知育玩具のサブスクリプションレンタルなど新サービスも人気である。このようにモノを所有せず、必要な期間だけ使うシェアリングエコノミーの波が育児分野にも広がっている。

変化6.価値観の多様化

現代の子育て層は、「こだわるところにはしっかり投資」「こだわらないところは価格優先」という“メリハリ消費”が一般的になっている。例えば、肌に触れるベビー服や長く使うベビーカーには高価格帯でも納得感があれば購入される一方、消耗品や一時的に使うグッズはコスパを重視する傾向が強い。

また、価格や機能に加え「環境への配慮」や「ブランドの姿勢」も選定基準として重要視されている。素材の安全性や製造工程の透明性、企業の社会的メッセージに共感するかどうかが購買の決め手になるケースも増えている。

育児ビジネスの多角化戦略と最新の実践例

少子化時代を勝ち抜くため、育児ビジネス各社の中には新たな成長戦略として多角化に取り組んでいるケースも多い。ここでは、海外市場への進出、国内市場での新たなターゲット獲得、同ターゲットに対して別商品の接点を増やす、という3つの多角化アプローチと事例を紹介する。

1. 海外市場への進出

少子化が進行する日本において、育児関連企業にとって海外展開=成長戦略の中核となっている。中でも出生数が多く、経済成長が著しいアジア地域は、有力な進出先として位置づけられている。ただし、市場参入には文化・環境の違いへの適応、すなわち「ローカライゼーション」が不可欠であり、その難易度は商材によって大きく異なる。

ピジョンはローカライズ不要の商品でアジア展開を加速した事例である。哺乳瓶や乳児ケア製品など「赤ちゃんの口に合う形状」「衛生面への配慮」といった普遍的価値が通用する製品を強みに、中国やインドネシアでの展開をいち早く進めた。現地適応の必要が少ない製品特性を活かし、短期間でブランドを確立することに成功している。

ユニ・チャームは、インドネシア市場で現地の生活習慣や購買力に応じて、おむつのサイズ展開やパッケージ数を細分化し、段階的なブランド教育と信頼構築を図った。地域特性に合わせた商品設計と販売戦略により、「MamyPoko」でシェア1位を獲得している。

一方で、ベビーカーのような大型育児用品は、進出先の道路事情や交通手段の違いが障壁になる。例えば日本では舗装路と公共交通の発達から“軽さ・コンパクトさ”が重要視されるが、未舗装道路が多い地域では“走行性・頑丈さ”が求められる。このため、グローバル展開には「設計思想の柔軟性」や「地域ごとのモデル分化」が必要であることから、参入可能な市場が限られ、戦略的判断がより重要となる商材である。

2. 国内の新たなターゲット層の開拓

本来の主対象とは異なる客層に自社資産を転用する取り組みも増えている。例えばベビーカーメーカーのコンビやエアバギーは、子育てで培った技術や知見をペットや高齢者向け市場に応用し、全く異なる需要を開拓している好例である。

コンビはベビー用品で培った技術とノウハウを活かし、ペット向けブランド「コムペット」を展開。ペットとの快適なお出かけをサポートするためのペットカートを中心に、さまざまな製品を提供している。またエアバギーでは、ベビーカーと同様の高い走行性・安定性を備えた多機能ペットカート「マルチカートユニット」を展開しており、ペットを“家族の一員”と捉える層の支持を得ている。このような異業種への転用は、自社のコア技術を最大限に活かした横展開として、ブランド価値の新たな活路となっている。

3. 既存顧客への商品カテゴリー拡張

一方で商品ラインナップを増やし、接点をもった顧客にクロスセルを仕掛けることで提案力を強化する企業も多くある。イオンは、PB(プライベートブランド)で展開していたおむつ・おしりふきに加え、2023年に離乳食のレトルトシリーズ「fun fun Smile」を発売し、乳幼児を持つ家庭に対する提供価値を拡張している。

このような「育児商材のワンストップ化」は、ブランド内での買い回りを促すクロスセル戦略として非常に有効だ。イオンはPBブランドでのおむつ・おしりふきに続き、離乳食のレトルト製品を展開することで、既存顧客との接点を広げている。

コズレ/コズレ子育てマーケティング研究所が貢献できること

株式会社コズレは、120万人以上のママパパ会員が利用する妊娠・出産・子育てのWebメディア「コズレ」を運営しています。このメディア運営を通じて蓄積した子育てビッグデータを活用し、企業・団体・自治体向けに子育て市場へのマーケティング支援サービスを提供しています。

ご提供するサービスは、記事・メール・動画・ダイレクトメールなどの広告メニューから、調査や戦略立案などのコンサルメニューまで、マーケティングの上流から下流までを幅広くカバー。戦略策定から実行までを一貫してサポートできることが特長です。

また、マーケティング支援を通じて蓄積した知見をもとに、子育て市場におけるマーケティングのTIPSについて、社内シンクタンク「コズレ子育てマーケティング研究所」はレポート/ホワイトペーパー/セミナーという形式で随時情報発信をしています。

子育て世帯向けマーケティングに「コズレ」が選ばれる3つの理由

子育て世帯向けのマーケティングを支援するプレーヤーが数多くいます。それぞれ特徴がある中で、企業・団体・自治体にコズレをパートナーとして選んでいただいた要因は以下の3点です。

1. リーチできるママパパの「規模」が圧倒的

120万人超の会員基盤を活かし、国内最大級の子育て層へリーチが可能。より多くのママパパに向けたプロモーションを展開できます。

2. 精緻なターゲティングが可能

出産予定日や居住地域などを登録した会員データを活用し、「月齢(年齢)」「地域」「家族構成」などの属性で絞り込んだリーチが可能です。

3. データに基づいた分析的アプローチ

累計500万件以上の調査データと、コズレ独自の行動データを活用し、ママパパに刺さる広告や戦略を立案します。

支援事例のご紹介

ナショナルクライアントを中心に、100以上の企業・団体・自治体にコズレのマーケティング支援サービスをご利用いただいています。以下にその一例をご紹介いたします。

ホワイトペーパーのご案内

コズレでは、子育て世帯の市場調査データを無料でご提供しています。以下のリンクから取得可能です。

累計約100種類あり、随時新規の調査結果を追加しております。是非、ブックマークしてご活用ください。

終わりに

- より多くのママパパにアプローチしたい

- 属性を絞って届けたい

- 効果検証ができる施策を実施したい

コズレのマーケティング支援サービスならば、これらのニーズにお応えできます。分析は実績豊富なマーケティングコンサルタントが担当。子育て市場に関わるマーケティング・広報ご担当者、広告代理店の方々に役立つ情報発信を行います。サービスの詳細やご相談は、以下からお気軽にお問い合わせください。

参考文献

- データでわかる!子育て世帯にアプローチする際、押さえておくべき3つの特徴とは(2022年11月2日)-MarkeZine

- ベビー関連市場マーケティング年鑑 2024年版(2023年12月発刊)-矢野経済研究所

- 『ベビーカー購入動向に関する市場調査【2021年・2025年定点比較】-コズレ 子育てマーケティング研究所

- 「A型ベビーカー」市場調査(入手方法・購入前後比較等)(2024年実施)-株式会社コズレ

- 図12 専業主婦世帯と共働き世帯-独立行政法人労働政策研究・研修機構

- 子育てに関する情報収集についての意識調査(2022年3月25日)-株式会社明治・ボーネルンド

- 抱っこひも市場動向|購買行動と消費者ニーズの変化【2021年・2025年 定点調査】(2025年4月18日)-コズレ 子育てマーケティング研究所

- 哺乳瓶シェア6割:ピジョン巨大市場インドネシアに挑む日本企業(1)(2022年6月)-日本貿易振興機構(ジェトロ)

- 統合報告書 2024(2024年発行)-ユニ・チャーム株式会社

- コムペット(compet)公式サイト-コンビ株式会社

- ペットカートのエアバギーマルチカートユニット-株式会社GMPインターナショナル